墜落制止用器具(安全帯)とは、高所作業において作業者の墜落や転落などの労働災害を防止するための保護具です。

墜落時に衝撃が少ない「フルハーネス型」やフック架け替え時の無ランヤード状態を無くす「ダブルランヤード」などミドリ安全では"助けるなら無傷で"を合言葉に「より安全」な製品の開発に取り組んでいます。

ご注意ください

法令改正により、旧規格の胴ベルト型安全帯やフルハーネス型安全帯は

2022年1月1日までしか使えません!

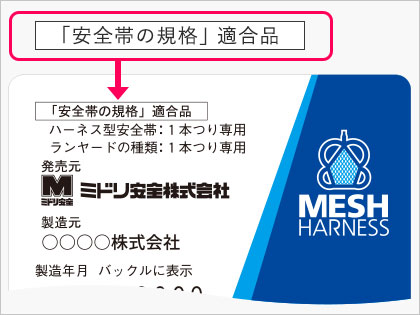

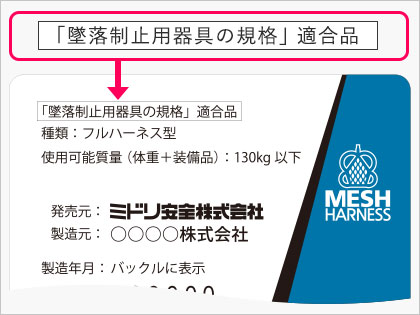

「安全帯」と「墜落制止用器具」の見分けるポイントは製品ラベル。

安全帯と記載されている製品は、墜落制止用器具の記載の製品にお早めに切り替えてください。

安全帯ラベル例

2022年1月2日以降は使用できません。

お早めに新規格品をご準備ください。

墜落制止用器具ラベル例

墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則になります。また、6.75mを超える高さではフルハーネス型を使用しなければなりません。

フルハーネスとは、高所作業をする作業者が墜落・転落時に人体を保持する墜落制止用器具でハーネスタイプの保護具です。

胴ベルトとは、高所作業をする作業者が墜落・転落時に人体を保持する器具で胴部分で身体を支える保護具です。

ランヤードとは、フルハーネスや胴ベルトに取り付けるフック付きの命綱になります。