1.全体のフィット感をチェック

普通に立った状態で足を入れ、全体のフィット感をチェック。 足に圧迫感があったり、どこかが当たったりしないかチェックする。

2.人差し指を入れてチェック

靴紐をしめないで足を前一杯に移動させ、かかとに人差指が軽く入るかを確認。入らない場合はサイズまたはウイズをあげる。

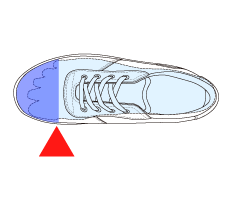

3.先芯の位置をチェック

靴紐を締め、親指のくびれた部分に先芯の後端部が来ることを確認。およそ合致していればOK。

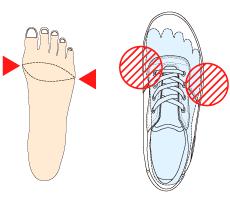

4.足幅が合っているかチェック

足の一番広い部分と、靴の一番広い部分が合っているかを確認。この部分が合わないと、足に圧迫感があったり、靴の中で足が前後に動きやすくなる。

5.歩いてみてチェック

歩いてみて図の斜陽部分に強い圧迫感がないことを確認する。

プロはどうしているんだろう? 安全靴のお手入れ方法。

1

柔らかい布やブラシでホコリや汚れを落とす。

2

革靴は、メリヤス地などに靴クリームをとり、靴全体にうすく伸ばした後、磨き布で拭きあげる。汚れのひどい場合や、人工皮革製のものは、靴専用のローションクリームで汚れを落とす。革靴は、その後は、靴クリームを塗って拭きあげる。

※靴専用のローションクリーナーはさまざまな種類がありますので、素材にあったものを使用してください。靴クリームには乳化性クリームと油性クリームがありますが、油性クリームを多様すると革質をいためることがありますので、通常は乳化性クリームを使用し、油性クリームの使用は最小限にとどめてください。

3

靴が濡れた場合は、水分を含ませた布で汚れを落とし、乾いた布で表面の水分をとってから靴の中に新聞紙をつめ、陰干しして自然乾燥させる。

乾いた後は(2)に準じて手入れを行う。靴の表面に白い粉などが吹き出した場合は石けん水で拭き取った後に、(2)の手入れを行う。

◎安全靴(JIS T8101に該当)ご使用に際しての注意事項

1.この安全靴は、先芯で覆われたつま先を保護するので、JIS T8101(安全靴)の該当に規定する性能を有していますが、それを超える衝撃・圧迫に耐えられるものではありません。

2.滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。

3.一度衝撃や圧迫を受けた安全靴及び甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず使用しないでください。

4.脱着式甲プロテクタは、安全靴の先芯の後端に甲プロテクタ本体が必ず10mm以上重なるよう取り付けてください。

5.安全性が低下しますので、先芯に穴を開ける等の加工はやめてください。

6.耐踏抜き性「P」が表示されている安全靴は、1,100Nの踏抜き強度がありますが、それを超える踏抜き強度に耐えられるものではありません。

7.つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分注意して下さい。

8.甲被が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠ががなくなったような場合には、使用しないでください。

9.跳び降りると事故の原因となることがあります。

10.靴底の材質によっては床の外観を損なうことがあります。

11.先芯が入っていますので、スポーツやレジャーその他の目的には適していません。

12.かぶれやかゆみ等、足に異常が生じた場合は使用をやめてください。

13.靴のサイズは目安にすぎませんので、実際に履いてみて足に合う靴をお求めください。

14.靴が脱げないように靴ひもや面ファスナーはしっかり締めて下さい。また、かかとをつぶしてお履きにならないでください。

15.牛革を使用した靴は、汗をかいたり、濡れたときは多少色落ちすることがあります。

◎発泡ポリウレタン表底安全靴ご使用に際しての注意事項

1.金属切削くず等の鋭利なものを踏むと切り傷ができ、底割れの原因となります。

2.通常温度以上の熱湯、または熱体に直接触れるような作業現場

(炉前作業、鋳造作業、熱処理作業、溶接作業など)では使用しないで下さい。

3.酸・アルカリ等の薬品やシンナー等の溶剤、水を多量に使用する作業環境では、

はがれや破損、加水分解を生ずることがありますのでご注意ください。

4.靴に溶剤などの薬品が付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。

靴底のはがれ

ひび割れ

クズが落ちる

安全はもちろん、健康のことも考えて、足に合った安全靴の選び方をチェックしましょう。